The Prodigal Son est un film d’arts martiaux hong-kongais réalisé par Sammo Hung, sorti en 1981, avec Yuen Biao et Lam Ching-ying en vedette. Le film s’inspire de l’histoire de Liang Zan, un maître d’arts martiaux de la fin de la régence Qing. Ce travail a fait la renommée de Lam Ching-ying et lui a valu le prix de la meilleure réalisation d’action aux 2e Hong Kong Film Awards.

Liang Zan (Yuan Biao) est un homme d’affaires de Foshan qui pratique les arts martiaux. Étant donné qu’il est le seul fils de la neuvième génération, ses parents envoient toujours de l’argent aux adversaires de Liang Zan afin de simuler la perte de ses adversaires, ce qui lui permet de gagner tout le temps sans la moindre égratignure. Selon Zan, sa compétence en kung–fu est telle qu‘il est désigné comme « le maître de la rue« ou encore « Zan le bagarreur ». Cependant, les habitants de Foshan le surnommaient en privé « Le fils de papa» et méprisent ce fils prodigue qui essayait juste de devenir célèbre.

Un jour, Da Shaowen, un bon ami de Liang Zan, se rend à un opéra où l’actrice principale est une femme très belle. Il tente de la séduire en vain et décide de la corriger. Il est ridiculisé par l’actrice qui se révèle être un homme (car à l’époque, les femmes étaient interdites dans le domaine du théâtre).

En proie à la haine, il se rendit chez Liang Zan pour solliciter son aide, mais il fut vaincu et ridiculisé à son tour par Liang Erdi, qui est également un artiste martial très compétent en Wing Chun.

Sa brillante performance n’était alors qu’une illusion engendrée par l’argent envoyé par ses parents. Lorsque Zan découvre la vérité, il choisit de prendre Liang Erdi comme professeur. Cependant, Erdi était convaincu que Liang Zan était tellement prétentieux et arrogant qu’il refusa de l’accepter comme apprenti. Ainsi, Zan demanda à ses parents d’acheter toute la troupe de théâtre pour pouvoir se rapprocher d’Erdi et devenir son élève.

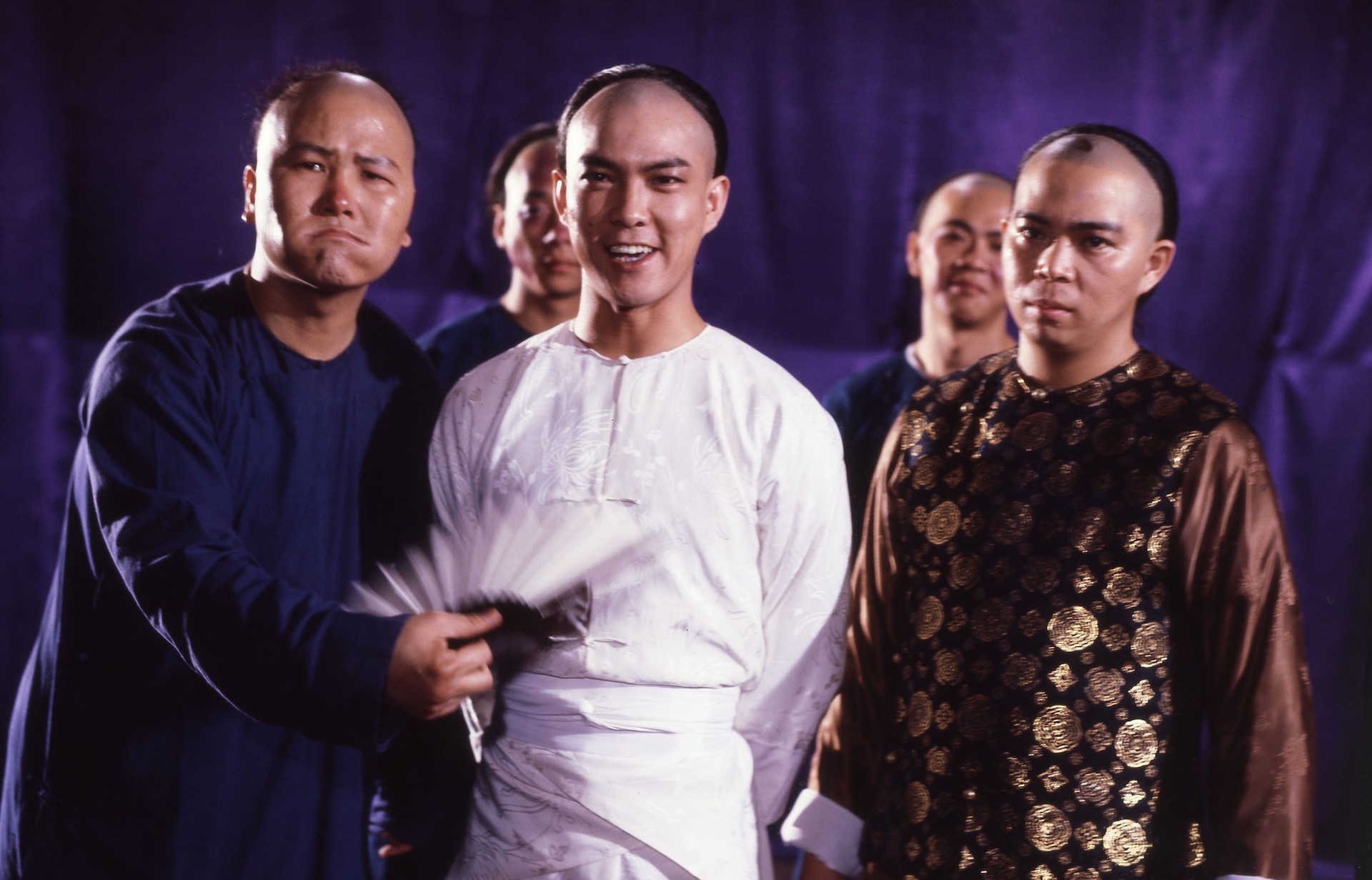

Ni Fei (Chen Xunqi) est un artiste martial de renommée mondiale, fils adoptif du prince Seng Gelinqin de la dynastie Qing, se rend souvent en voyage avec deux gardes du corps, Sun et Luo, à la recherche de maîtres de tous styles martiaux avec lesquels il pourrait rivaliser. Bien que l’expression « échange martial » soit utilisée, Ni Fei combat avec toutes ses forces et, par conséquent, ceux qui perdent contre lui seront tués ou handicapés, quoi qu’il arrive.

Un jour, lorsqu’il assistait à une pièce dans une troupe de théâtre, il fut frappé de constater les incroyables talents de Liang Erdi en arts martiaux et souhaita le défier. Pendant un banquet, il utilisa de manière détournée un langage insistant et ainsi trouva l’occasion de provoquer le maître de la troupe de théâtre et ainsi le contraindre à se battre dans un combat « loyal ». Liang Erdi se retrouvant donc « pris au piège », il ne put refuser. Au milieu de la bataille, Liang Erdi est affaibli par une crise d’asthme. Après avoir vu cela, le combat prit fin et Ni Fei décida de le reporter et de laisser le maître se reposer avant de reprendre ce merveilleux combat plus tard.

Ignorant que son père avait secrètement demandé à Sun et Luo de le surveiller afin que Ni Fei ne se blesse pas, voire même de perdre la vie lors d’un de ses combats, (allant même jusqu’à leur demander de tuer toutes les personnes qui pourraient se mettre en travers de la route du jeune prince), Sun et Luo, voyant que leur jeune maître aurait pu perdre le combat contre Liang Erdi demandèrent à un groupe de tueurs d’attaquer la troupe de théâtre de nuit. Ils tuèrent les hommes et les femmes du théâtre, leur tranchant la gorge.

Malgré la découverte immédiate de Liang Erdi, son asthme n’étant pas guéri il ne put se défendre contre les gardes du corps qui l’attaquèrent. Heureusement, Liang Zan arriva à temps et il réussit à le sauver et tous deux s’enfuirent.

Les deux compères se sont réfugiés dans une hutte près du frère aîné de Di afin de se remettre de leurs émotions. Bien que Liang Zan ait sauvé Erdi et qu’il ait été très bien servi depuis six mois dans la troupe, Erdi demeure toujours très distant à son égard. Aucun merci de sa part.

Selon Liang Erdi, Liang Zan était considéré comme un pratiquant d’arts martiaux uniquement pour être prétentieux même s’il est courageux mais trop hargneux d’après lui, ce qui le contraint à le refuser comme élève. Toutefois, suite à la réplique sévère de Liang Zan et aux propos provocateurs de Huang Huabao, il modifie son opinion et accepte Liang Zan comme son disciple. Malgré l’acquisition du véritable héritage de Liang Erdii par Liang Zan, Liang Erdi n’avait appris que le pont court du Wing Chun alors que son frère possède, lui, les deux techniques de leur école. Liang Zan du coup deviendra également l’élève de Huang Huabao. Liang Zan reçut ainsi la formation des deux maîtres et devient lui-même, un maître puissant. L’asthme de Liang Erdi devient de plus en plus grave, et il était difficile pour lui de se lever du lit. Huang Huabao et Liang Zan ont convenu de ramener Erdi à Foshan pour un traitement.

Revenue à Foshan, il fait la connaissance de Ni Fei et de son entourage lors d’une visite. Aussitôt Ni Fei lui demande s’ il est de nouveau en forme pour un combat amical, et c’est à ce moment-là que la conversation change de ton et que Liang Er Di lui demande pourquoi il vient de nouveau le voir, est-ce vraiment pour un combat?. Peut-être parce qu’il n’a pas pu le tuer dans l’incendit du théâtre lui pour le faire taire, mais il riposte et les met plus bas que terre, racontant tout au jeune prince que ses hommes de main ont brûlé et tué la troupe de théâtre, serait-ce de peur de perdre le combat contre lui,même malade ?, ou alors de mourir ?.

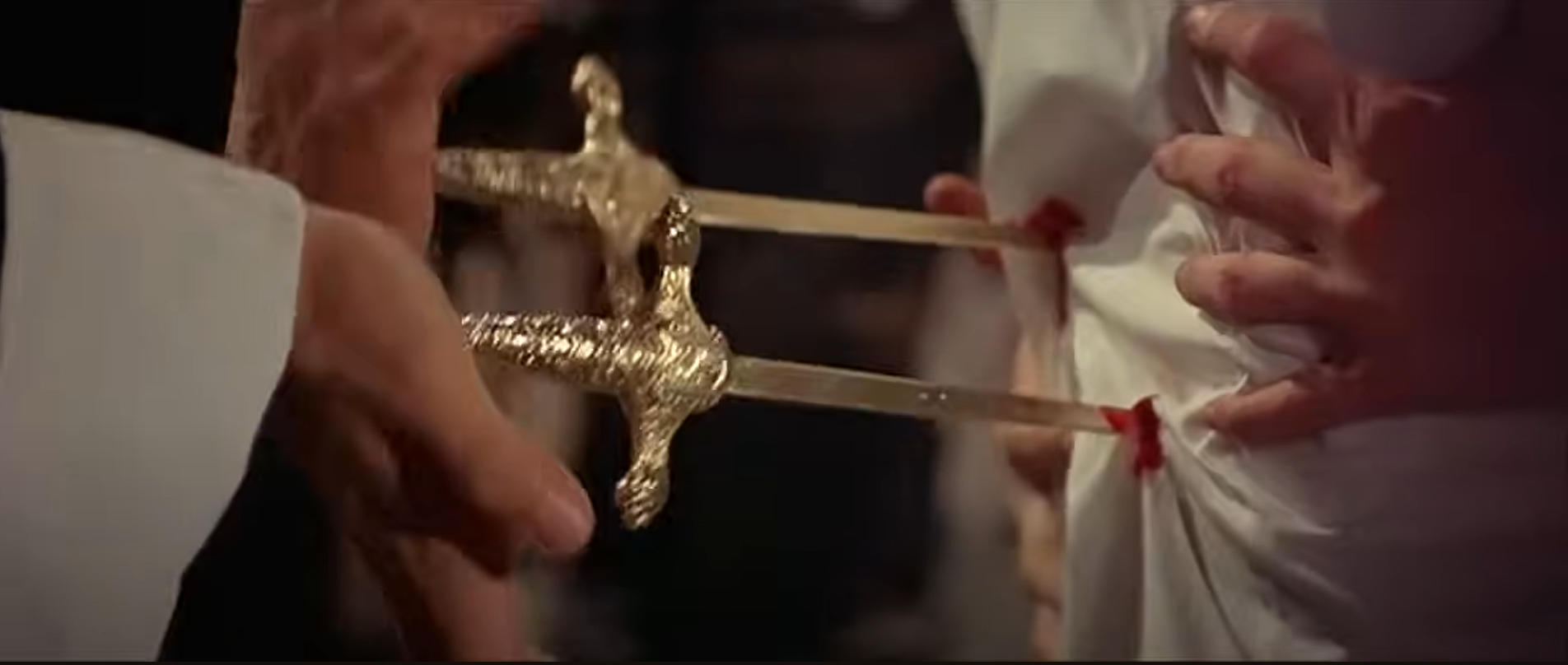

Ni Fei leur demande si ce qu’a dit Liang Erdi était vrai sur ce qu’il s’est passé le soir de l’incident du théâtre. Ils répondirent que oui, mais, ils étaient forcés et contraints par son père et lui expliquèrent que depuis des années cela se passe ainsi. Les gardes du corps s’opposent de nouveau et les deux sortent une lame et poignarde Liang Er Di.

Ni fei reste paralysé devant l’horreur de cette scène. Les gardes du coprs expliquent de nouveau que son père les paye pour protéger à tout prix la vie du prince. Ni Fei les frappe et se dirige vers le maître qui se meurt en lui demandant pardon pour tout car il ne connaissait pas la vérité…. au même moment, rentre Liang Zan et voyant l’horreur de la chose, commence à combattre contre le fils du prince mais il fut arrêté aussitôt par le maître mourrant lui expliquant qu’il ne faut le tuer car il est fils de Prince et que s’il le faisait, il risque de se faire tuer… mais il est trop tard….. Liang Erdi meurt de ses blessures.

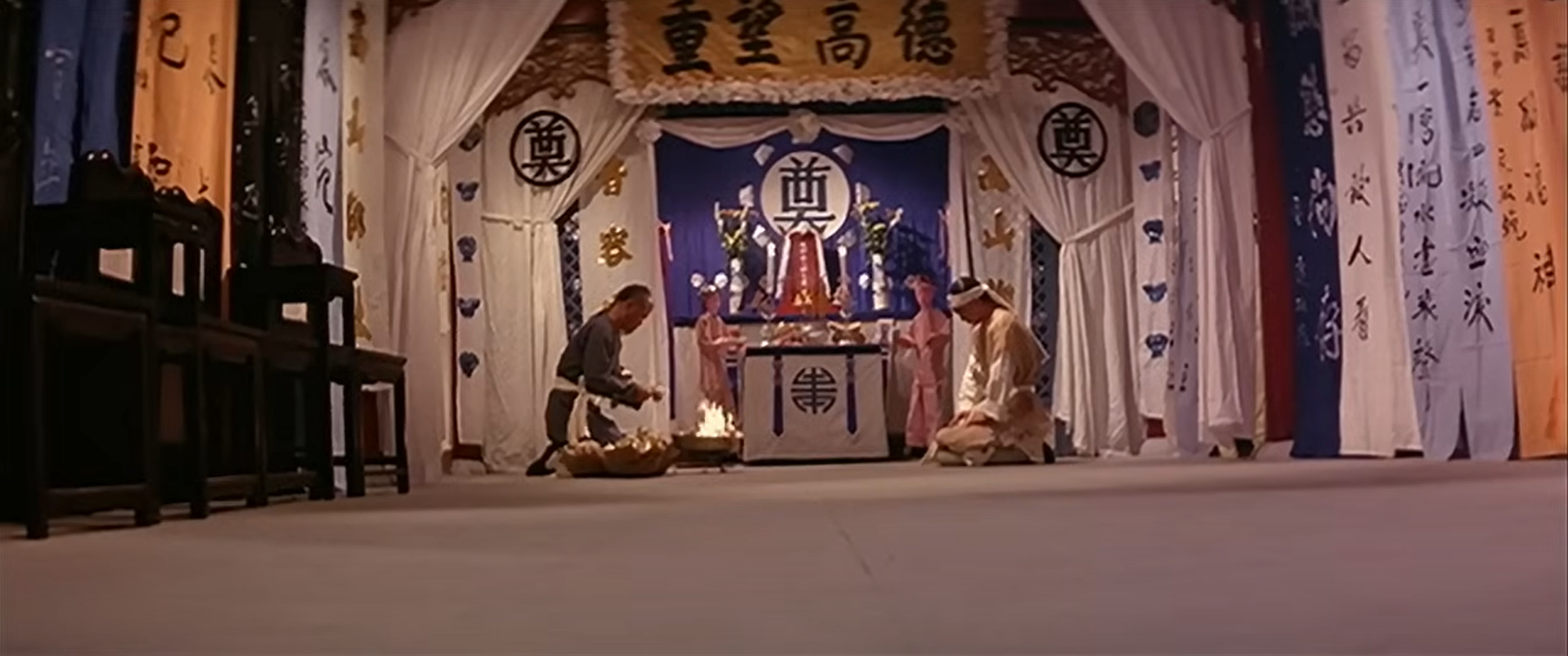

Lors des funérailles, Ni Fei se rendit sur la tombe de son maître pour y déposer de l’encens empreint de culpabilité.

Ni Fei explique à Zan que ses gardes du corps, Sun et Luo, ont été décapités afin de réconforter l’esprit de Di au paradis.

Il lui explique aussi qu’il décida de quitter sa famille même si son père, Seng Gelinqin lui dit qu’il perdait son titre de prince….. Zan, malgré les dernières paroles de son maître, décida de combattre Ni Fei et ainsi de venger sa mort. IL remporta le combat grâce à ses puissantes techniques mais aussi avec la colère et la tristesse d’avoir perdu un ami, un maitre, un père.